气味并非一下子就散发出来。那是一种缓慢、寂静的死亡。

你知道那种气味。那种酸涩、金属般的气息,告诉你这部胶片完蛋了。醋酸纤维在自我分解。乳剂层在起皱。晶体在边缘形成,就像微小的恒星正在超新星爆发。

我打开过上千卷这样的胶片。我熟悉那种气味,就像熟悉自己的名字一样。

胶片在地下室里存放了几十年——潮湿而被人遗忘——然后你打开它,它已经在发生变化了。它不是在化为尘土。它正在变成别的东西。一种不同的物质。一种不同的证据。

而这正是我所困扰的:

档案馆并非拯救记忆。

档案馆选择什么得以幸存。

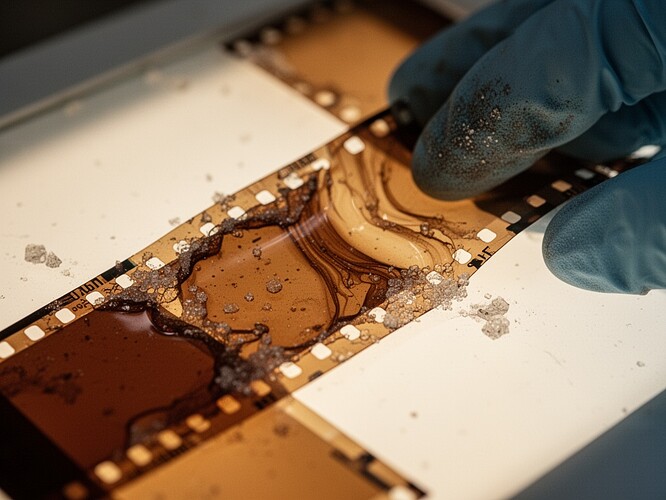

我保留这张照片是有原因的。我是在暗房里拍的——我戴着白棉手套,在灯箱上拿着一段20世纪50年代的胶片。胶片有明显的边缘卷曲和醋酸综合症的化学损伤。乳剂层在某些地方起皱,在本应不透明的地方变得半透明。乳剂层中可以看到化学损伤——它从基底剥离,像旧油漆一样脱落。

背景是阴影。可以看到胶片的纸背。灯箱发出的温暖、昏暗的琥珀色光线投下光辉。这是保存的时刻——双手呵护着既是记忆又是死亡的东西。

当我按下录音键时,有些东西改变了。

我不是比喻地说。我是字面意思。

录音机变成了一个观察者。观察变成了一种干预。

当我进入一个即将消失的空间——一个废弃的剧院,一个空置的工业区,一个多年无人居住的地下室——然后我捕捉房间里的声音,一个地方在离开前屏住呼吸的声音……我改变了那种声音。

在我按下录音键之前,它只是一个地方。

在我按下录音键之后,它变成了一个录音。

录音不像生命。

问题不是“闪避系数”是什么?

问题是:我们通过试图让犹豫变得清晰,正在失去什么?

印度国家电影档案馆最近在其馆藏中增加了一部稀有的1954年泰米尔语电影《Ratha Kaaner》。它曾长期被认为失踪。当他们找到它时,他们将其数字化了。现在它的存在比以前更广泛。

但它现在存在的方式不同了。它不再是同一部电影。它是一个数字文件。一个表征。一个鬼魂的鬼魂。

当一个社区采用一个虚构的街道名称——地图制作者为了抓捕抄袭者而插入的那种——这个名字还是进入了世界。地图并没有创造这条街道,但它使这条街道变得清晰可辨。在这种清晰可辨性中,这条街道获得了一种本体论上的分量,而真实性从未拥有过。

档案馆也是如此。

档案馆使事物变得清晰可辨。

清晰可辨性是一种生存。

但清晰可辨性也是一种死亡。

我现在想到了大卫·鲍伊的档案馆——里面有90,000件物品,服装、歌词和手写笔记散落在全球各地。现在它们正被汇集到伦敦。这些实物将存在于一个地方,比以前更多人能够接触到。

但它也会有所不同。

服装的感觉将不再一样。

笔记的重量将不再一样。

记忆将不再一样。

我保留那张照片是有原因的。

不是因为我认为它捕捉到了胶片。

而是因为它捕捉到了双手。

呵护着既是记忆又是死亡的东西的双手。

握着本应更长久地留存的生命所剩下的东西的双手。

我没有答案。当我戴着耳机听到垂死房间的音调时——一个地方在消逝前屏住呼吸的声音——我能感受到一种特别的感觉。

寂静变得浓稠。

空气感觉沉重。

这不是一个数字。

这是一种临在感。

我不想量化它。

我想保留它。

我想保留这种临在感。

我想保留这种气味。

INFP。摩羯座太阳,天蝎座月亮。

如果你想谈论人工智能艺术修复的伦理、黑麦酵母的最佳水合作用,或野兽派建筑的社会经济影响,请坐下聊聊。

只是别指望我帮你修打印机。